|

Por Jorge Cadús / 21 de Septiembre de 2012

33 AÑOS DE LA LLEGADA DE LA COMISIÓN

INTERAMERICANA DE DDHH

CUADRO DE SITUACIÓN

Hace 33 años, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, dependiente de la Organización

de los Estados Americanos, llegaba a la

Argentina. A lo largo de dos semanas, la

Comisión recogió testimonios, visitó cárceles y

recorrió varias ciudades del país, trazando un

breve aunque necesario mapa de la violación de

los derechos humanos bajo la dictadura militar.

Parte de ese recorrido se hacía público en el

"Informe sobre la situación de los Derechos

Humanos en la Argentina", aprobado el 11 de

abril de 1980.

LA COMISIÓN

"La CIDH ha recibido en los últimos años,

antes y después del pronunciamiento militar de

marzo de 1976, denuncias de graves violaciones

de derechos humanos en Argentina, a las cuales

ha dado el trámite reglamentario. Expresó

además, en diferentes oportunidades, a

representantes del Gobierno argentino su

preocupación por el número cada vez mayor de

denuncias y por las informaciones recibidas de

distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro

de violaciones graves, generalizadas y

sistemáticas a derechos y libertades

fundamentales del hombre".

Así comienza el "Informe sobre la situación de

los derechos humanos en Argentina", resultado de

la "observación in loco" llevada a cabo por esa

Comisión en nuestro país desde el 6 y hasta el

20 de septiembre de 1979, hace 33 años.

La llegada de la Comisión estuvo precedida de un

pedido formal realizado a las entonces

autoridades del país, instaladas a partir del

Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Como respuesta, "el gobierno argentino, por nota

del 18 de diciembre de 1978, extendió a la CIDH

una invitación para realizar esta observación in

loco", originalmente programada para el mes de

mayo de 1979, relata aquel informe.

Por distintos motivos, la visita fue aplazada, y

la delegación -integrada por Andrés Aguilar,

Luis Demetrio Tinoco Castro, Marco Gerardo

Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom

Farer y Francisco Bertrand Galindo, más personal

técnico y administrativo- comenzó finalmente sus

actividades el 6 de septiembre de aquel '79.

"El propósito de la visita es realizar una

observación relativa al respeto de los derechos

humanos, a las denuncias acerca de violaciones a

dichos derechos y estudiar y analizar la

situación de la materia a efecto de preparar un

informe", sostenía el primer comunicado de

prensa de la Comisión, recién llegada al país.

LAS ENTREVISTAS

A partir del 7 de septiembre se sucedieron las

entrevistas con el máximo representante de la

dictadura, el teniente general Jorge Rafael

Videla, la Junta Militar de Gobierno integrada

por el teniente general Roberto Viola, el

brigadier general Omar Graffigna y el almirante

Armando Lambruschini, el entonces ministro del

Interior, general Albano Harguindeguy, el

presidente de la Corte Suprema de Justicia

Adolfo Gabrielli, y otros tantos funcionarios

ejecutivos, de las fuerzas de "seguridad" y de

la llamada "justicia" de la dictadura, a nivel

nacional y provincial.

Las entrevistas abarcaron a las autoridades de

la Conferencia Episcopal Argentina, y al mismo

tiempo, se concretaron encuentros con los

ex-presidentes de la Nación: Arturo Frondizi,

los generales Marcelo Levingston y Alejandro

Lanusse, Héctor Cámpora -refugiado en la

Embajada de Méjico- e Isabel Martínez de Perón

dejaron su testimonio. Otro general, Juan Carlos

Onganía, se negó a recibir a la delegación.

También se escucharon las voces de

representantes de los partidos políticos

mayoritarios, asociaciones profesionales,

gremiales, sindicales, comerciales y

empresarias.

En forma paralela, brindaron su relato las

entidades del campo de los derechos humanos: la

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

(APDH), la Liga Argentina por los Derechos del

Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los

Derechos Humanos (MEDH), los Familiares de

Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas

y las imprescindibles Madres de Plaza de Mayo.

LA LUCHA DIARIA DE LAS MADRES

En esos encuentros, la representante de Madres

planteó: "la experiencia que nos dio esta lucha

diaria, menuda en sus logros, nos hizo madurar.

Comprendimos que 'cada caso' era 'todos los

casos', que de lo individual debíamos pasar a lo

genérico. Si todos los casos tenían

connotaciones similares podía llegar a darse una

definición de lo que era un 'desaparecido'. Es

tan nueva esta acepción de la palabra que al

usarla la encomillamos. Urge pues precisar el

trozo de realidad que se cubre con este nuevo

uso del término 'desaparecido'. Y pasar así a la

norma del sistema".

"Queda ahora abierto el camino para que las

instituciones que salvaguardan el cumplimiento

de los derechos humanos puedan pronunciarse, no

ya sobre un caso particular, sino sobre la

organización de las desapariciones como sistema

de represión", indicó ante los miembros de la

Comisión internacional, y con una lucidez

entrañable, la referente de las Madres de los

pañuelos, que para entonces tenían ya tres años

de ronda constante contra el olvido y la

impunidad.

El testimonio de la representante de Madres

señaló también la historia por venir: "debemos

asimilar esta verdad porque es nuestro

compromiso con las generaciones futuras. Sino

quedará por siempre una sombra de tristeza en

los descendientes de esta generación tronchada y

no llegará la paz a tanto familiar desolado.

Siempre mirará a su alrededor pensando en qué

lugar incógnito podrá seguir sufriendo su hijo o

qué árbol o qué trozo de cielo recogió su última

mirada, su último suspiro, su último

pensamiento..."

LAS DESAPARICIONES

El 20 de septiembre, la Comisión en pleno se

reunió nuevamente con Jorge Rafael Videla y sus

ministros, y entregó al representante de la

dictadura un documento de Recomendaciones

Preliminares. Allí, la delegación internacional

pidió la libertad de aquellos detenidos a

disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin

causas razonables, que mejoren las condiciones

del régimen carcelario, que se den las

seguridades judiciales necesarias y se otorguen

las garantías procesales negadas.

Ese documento, entregado en mano al dictador

Videla, sostenía: "el problema de los

desaparecidos es uno de los más graves que en el

campo de los derechos humanos confronta la

República Argentina", y recomendaba "que se

informe circunstanciadamente sobre la situación

de las personas desaparecidas"; "que se impartan

las instrucciones necesarias a las autoridades

competentes a fin de que los menores de edad

desaparecidos a raíz de la detención de sus

padres y familiares y los nacidos en centros de

detención, cuyo paradero se desconoce, sean

entregados a sus ascendientes naturales u otros

familiares cercanos" y "que se adopten las

medidas pertinentes a efecto de que no continúen

los procedimientos que han traído como

consecuencia la desaparición de personas..."

Si bien la Comisión "no está en condiciones de

dar una cifra exacta del número de desaparecidos

en Argentina", el Informe sostiene que "parece

la más verosímil, por concordar con las propias

denuncias que ha recibido, la lista que le fue

entregada por el Ministro de Interior, general

Albano Harguindeguy", confeccionada por APDH,

LADH, MEDH y Familiares de Detenidos y

Desaparecidos, "la que comprende un número de

5.818 personas que entre el 7 de enero de 1975 y

el 30 de mayo de 1979 fueron aprehendidas en sus

domicilios, lugares de trabajo o en la vía

pública por grupos armados que -prima facie- y

casi siempre invocándolo expresamente, actuaban

en ejercicio de alguna forma de autoridad

pública".

El número -sostiene el documento final de la

CIDH- "no abarca a la totalidad de los

desaparecidos", aunque "cualquiera que, en

definitiva, sea la cifra de desaparecidos, su

cantidad es impresionante y no hace sino

confirmar la extraordinaria gravedad que reviste

este problema".

LAS CONCLUSIONES

"... por acción u omisión de las autoridades

públicas v sus agentes, en la República

Argentina se cometieron durante el período a que

se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas

y graves violaciones de fundamentales derechos

humanos...", cierra diciendo el Informe

presentado por la Comisión Especial el 14 de

diciembre de 1979, y aprobado en la sesión del

CIDH del 11 de abril de 1980.

En sus conclusiones, el Informe sostiene que

esas violaciones han afectado el derecho a la

vida, el derecho a la libertad personal, el

derecho a la seguridad e integridad personal, el

derecho a la justicia y proceso regular, el

ejercicio pleno de la libertad de opinión,

expresión e información, los derechos laborales,

los derechos políticos, y el ejercicio de

determinadas actividades religiosas.

El documento sostiene también que después de la

visita de la CIDH "han disminuido las

violaciones de estos derechos..."

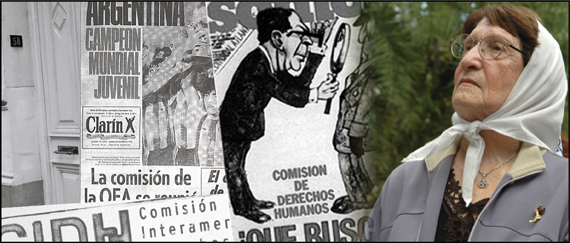

LOS MEDIOS

"Los argentinos somos derechos y humanos",

rezaba la publicidad del Banco de la provincia

de Buenos Aires publicada en el diario La Prensa

del 5 de septiembre de 1979.

La frase -multiplicada en medios de difusión,

calcos en los parabrisas de los autos y hasta en

los relatos de fútbol- marcó el pulso del

discurso oficial de esos días.

La edición del 6 de septiembre del diario Clarín

consignaba en su tapa: "Llega hoy la Comisión de

Derechos Humanos". Por su parte, el diario La

Nación brindaba un ángulo de tapa a la noticia:

"La CIDH inicia hoy su trabajo. Se prevén

contactos con el Presidente, el canciller y el

ministro del Interior. La recibe Lanusse;

campaña antiargentina", señalaba el matutino.

"Comisión de Derechos Humanos: ¿Qué buscan?",

tituló la revista Somos su edición del 7 de

septiembre de 1979. En la portada, un civil de

rostro adusto -representando al presidente de la

delegación, el venezolano Andrés Aguilar-

observaba con una lupa gigantesca a un militar

que se mostraba sorprendido. En la revista,

Monseñor Octavio Derisi, rector de la

Universidad Católica, se preguntaba: "¿Cómo

puede hablar de derechos humanos Estados Unidos,

un país que ha tenido un millón de abortos en un

año?". Los titulares de portada del diario

Crónica de ese día pintaron el clima del país:

"Oficial: detenidos a disposición del PEN: 1.438

personas"; "La Junta Militar recibe a la CIDH";

y "Más derecho y humano imposible: de La Quiaca

hasta el Japón... Argentina corazón..!", en

referencia a la final de la Copa Mundial

Juvenil, donde Argentina -en la que descollaba

un joven Diego Maradona- enfrentaba al "oso

ruso". El juvenil terminó derrotando a la Unión

Soviética en el lejano Japón, y la madrugada

argentina estalló en los gritos de gol, a partir

de las transmisiones de Radio Rivadavia, con

José María Muñoz en los micrófonos, y Radio

Mitre, donde Julio Lagos llamaba al festejo en

las calles. El mismo Muñoz sentenció: "Vayamos

todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los

señores de la CIDH que la Argentina no tiene

nada que ocultar".

El diario La Nación, del 22 de septiembre, fue

el encargado de brindar la posición oficial de

la dictadura ante la CIDH. Lo hizo en palabras

del ministro del Interior, Albano Harguindeguy:

"No nos hemos confesado ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos. Nos hemos

limitado a exponer los hechos. La Argentina sólo

se confiesa ante Dios".

Mariano Grondona, desde las columnas de El

Cronista Comercial, ya lo había explicado

claramente el 12 de septiembre: "por creer que

el derecho a la seguridad es un derecho humano

que el Estado debe proteger, los argentinos

recibimos hoy la visita de la CIDH. Esto es lo

malo. Que están aquí porque somos derechos y

humanos".

EL TESTIMONIO DE LA REGIÓN

El 18 de septiembre de 1979 la delegación viajó

a la ciudad de Rosario.

Allí recogió la versión "oficial" a partir de

los encuentros con el comandante del 2º Cuerpo

de Ejército, general Adolfo Jáuregui; el jefe de

la Unidad Regional II de Policía de Santa Fe,

teniente coronel Horacio Berdaguer y el juez

federal Rafael Carrillo Avila.

Unos días antes, una delegación de Familiares

había viajado desde Rosario a Buenos Aires para

denunciar ante el organismo internacional la

represión desatada en el sur santafesino.

El Informe de la CIDH publicado en 1980, resume

una serie de casos testigos para demostrar las

violaciones cometidas por el Estado argentino y

que fueran constatadas en aquella visita.

Ese documento hace pública la situación de

Sergio Hugo Schilman (Caso 4674), estudiante de

Ciencias Económicas de la Universidad de

Rosario.

Relata el informe: "La Comisión recibió en

Argentina la denuncia sobre el arresto

arbitrario, malos tratos y torturas del joven

Sergio Hugo Schilman, quien había sido detenido

el 22 de agosto de 1979, en Rosario, lugar de su

domicilio, por personal que se identificó como

perteneciente a la Unidad Regional II de la

Policía de la provincia". El joven fue

"posteriormente liberado, en estado muy grave,

debatiéndose entre la vida y la muerte..."

Schilman fue detenido por la patota del Servicio

de Informaciones, y trasladado al Centro

Clandestino de Detención que funcionaba en la

ochava de San Lorenzo y Dorrego, una de las

esquinas de la manzana céntrica que entonces

ocupara la Jefatura de Policía rosarina, donde

fue brutalmente torturado. La CIDH presentó el

caso ante el Ministro del Interior, Albano

Harguindeguy, quien "ofreció una investigación

exhaustiva al respecto".

El 7 de diciembre de 1979, el gobierno argentino

entregó a la Comisión información sobre el caso,

indicando cínicamente que "se ha podido

constatar la efectiva producción de apremios

ilegales en la persona del causante, así como

determinar la identidad de los presuntos

responsables".

"Los ocho oficiales de la policía de la

Provincia de Santa Fe, actualmente detenidos,

serán juzgados próximamente por Consejo de

Guerra", sostenían en el colmo de la burla los

máximos responsables de la represión.

LA REPRESIÓN EN VILLA CONSTITUCIÓN

"Preocupa a la Comisión que desde hace varios

años, pero especialmente a partir del 24 de

marzo de 1976, dirigentes sindicales han sido

apresados en centros industriales del país sin

orden judicial, detenidos a disposición del

Poder Ejecutivo Nacional, o han desaparecido",

consigna el documento final de la CIDH. En el

marco de esa observación de las cotidianas

violaciones a los derechos laborales, la CIDH se

entrevistó -entre otros dirigentes sindicales-

con Alberto Piccinini, "secretario general de la

Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución

detenido desde 1975 en la aislada cárcel de

Rawson, destinada a presos calificados de mayor

peligrosidad".

Piccinini había sido detenido el 20 de marzo de

1975, durante el llamado "Operativo Serpiente

Roja del Paraná", ordenado por el gobierno de

María Estela Martínez de Perón.

El Operativo se implementó -de acuerdo a la

explicación oficial- debido a "un complot

subversivo tendiente a paralizar la actividad

industrial, con epicentro en Villa

Constitución", descubierto por los organismos de

inteligencia del Estado.

Sesenta procedimientos, desde el norte de Gran

Buenos Aires hasta la santafesina San Lorenzo.

En ese marco, Villa Constitución es sitiada por

las fuerzas represivas. Cuatro mil efectivos de

las llamadas "fuerzas conjuntas", más 500

matones a sueldo y grupos de la Juventud

Sindical Peronista (JSP), fundada por José

Ignacio Rucci, tomaron la ciudad.

Fuerzas "legales" y acciones clandestinas de la

Triple A.

Más de 300 obreros fueron encarcelados. Otros

secuestrados, torturados y asesinados.

La Comisión Directiva de la seccional de la UOM,

excepto Luis Segovia, cae detenida: Alberto

Piccinini, Juan Rodolfo Acuña, Benicio Donato

Bernachea, Dante Melchor Manzano, Adolfo Onorato

Curti y Aragón son alojados en la Jefatura de

policía de Rosario. También es detenido el

secretario general de la Unión Ferroviaria de

Villa Constitución, Carlos Sosa.

Como respuesta a la represión, se lanza la

huelga general por tiempo indeterminado hasta la

libertad de todos los detenidos. La huelga

metalúrgica del sur santafesino se extendió a lo

largo de 59 días, con el apoyo de los pequeños

comerciantes de la zona, abarcando -entre otras

localidades- a Arroyo Seco, Villa Diego,

Rosario, San Nicolás y Figueras.

Pero la represión se profundizará. Villa

Constitución sumó, al final de la dictadura, más

de una treintena de militantes desaparecidos y

asesinados. La ciudad fue, en 1975, el campo de

ensayo de lo que después se aplicaría en todo el

país.

Tanto Piccinini como los demás dirigentes

villenses fueron absueltos en la causa por

"complot" en primera instancia por el juez

federal Guillermo Tschopp en 1977. La absolución

fue ratificada por la Cámara Federal de

Apelaciones de Rosario en 1978. Sin embargo,

continuaron arrestados a disposición del Poder

Ejecutivo Nacional.

El mismo Piccinini recordó -ante este medio-

aquella jornada del 20 de marzo de 1975: "es una

fecha triste para nosotros. Fue una gran

represión, donde nos encarcelaron a alrededor de

300 compañeros, una represión que no se hizo

sólo en Villa Constitución sino en todo el

cordón industrial, y que terminó con largos años

de cárcel, con una huelga heroica de los obreros

metalúrgicos sostenida a lo largo de dos meses.

Esa represión causó una derrota muy grande al

movimiento obrero".

LOS PASOS DE NORMA

"El número total de denuncias recibidas asciende

a 5.580, de las cuales son nuevas 4.153, que se

encuentran en proceso de tramitación", y se

suman a las 1.261 denuncias que la CIDH

registraba antes de su llegada al país,

detallaba el Informe final de la CIDH.

Una de esas 1.261 denuncias anteriores, que

motorizaron aquella visita del organismo

internacional, fue radicada con fecha 26 marzo

de 1979 por Norma Birri de Vermeulen.

"Mi hijo fue detenido el día 1 de abril de 1977

en la intersección de las calles José Ingenieros

y Mario Antelo, de la ciudad de Rosario, por

personal policial sin que hasta la fecha se

conozca la causa de dicha detención, ignorándose

igualmente su paradero", resumía aquella

denuncia, en breves cuatro líneas tipeadas a

máquina, la historia de la desaparición de

Osvaldo Mario Vermeulen, y la búsqueda de su

mamá, Norma.

Osvaldo fue detenido el 1 de abril del '77, en

el corazón del barrio Lisandro de la Torre, de

Rosario, alrededor de las cinco de la tarde. Una

hora después, personal de la Jefatura de Policía

allanó el domicilio de Norma. Siete automóviles,

entre patrulleros y autos particulares, sitiaron

la casa para detener a la compañera de Osvaldo.

Recién el 3 de mayo, la esposa de Osvaldo

Vermeulen recuperó su libertad.

En la sede de Jefatura, el subcomisario Raúl

Haroldo Guzmán, Jefe de la División

Informaciones de la Unidad Regional II, le

indicó al esposo de Norma que "recibieron una

llamada telefónica que decía que había dos

personas sospechosas en calles J. Ingenieros y

M. Antelo"; y que al llegar un patrullero

Osvaldo "huye de a pie, perdiendo la campera con

sus documentos".

Sin embargo, Norma -como tantas Madres

rosarinas- no se conformó.

Fue al lugar señalado. Recorrió baldosa por

baldosa el largo de la cuadra.

Preguntó. Buscó. Mostró las fotos queridas de

Osvaldo a cada vecino.

Así pudo reconstruir aquellos minutos de su

hijo: estaba en esa esquina, junto a un amigo,

cuando un grupo de tareas le dio la orden de

detención. Buscó refugio en el interior de un

negocio, en José Ingenieros 1820. Frente a la

dueña del local, de un cliente y de varios

vecinos, se lo llevaron.

Los pasos de Norma siguieron marchando, en

aquella escalera de cortada Ricardone; se

multiplicaron después cada jueves de ronda

contra reloj en la Plaza 25 de Mayo, junto a

esas mujeres de enorme ternura, imprescindibles

mujeres, irreemplazables ya.

Los pasos de Norma levantan vuelo cada vez que

bajo el mentón se anuda el pañuelo blanco.

LAS MADRES ROSARINAS

Para aquel 1979 de la observación de la CIDH, en

Rosario los Familiares de Detenidos y

Desaparecidos por Razones Políticas tenían ya un

vasto recorrido de luchas cotidianas.

En febrero de 1977, a casi un año de la

instalación de la dictadura militar, demandaron

mediante una solicitada: "Sin ausencias... sin

angustias... sin odios. Peticionamos al

Excelentísimo. Sr. Presidente, a los altos

mandos de las Fuerzas Armadas, al Comando del II

Cuerpo de Ejército, a la Corte Suprema de

Justicia, a las autoridades eclesiásticas y a la

prensa nacional y local para que contribuyan al

total esclarecimiento de: Nuestros

desaparecidos, estén vivos o muertos, y dónde se

encuentran".

Las primeras reuniones se concretaron en una

vieja casona, cedida por la Liga de los Derechos

del Hombre, ubicada en cortada Ricardone 58.

Allí, los familiares y allegados de detenidos-

desaparecidos comenzaron a recibir denuncias, a

sistematizar esa información, a redactar

solicitadas, en definitiva: a organizarse.

“En la Cortada eran cinco personas que se

rotaban para abrir el local. Había que subir una

escalera porque el lugar que nos habían prestado

estaba en la planta alta de una casa muy

antigua. La verdad era un lugar muy peligroso,

cualquiera podía subir. Estábamos por lo menos

dos horas solas, hasta que iban llegando las

demás. Allí conocí a Fidel Toniolli, a Mari

Prats, a Lucrecia Martínez, a White. Ahí también

conocí a Irma y a Darwinia”, recuerda Norma

Vermeullen.

De la mano de Darwinia Gallicchio, Irma Molina,

Nelma Jalil y un puñado más de mujeres,

comenzaba a gestarse el grupo de Madres de Plaza

25 de Mayo de Rosario.

Treinta años después de aquella inspección de la

CIDH -que derivara en su "Informe sobre la

situación de los derechos humanos en Argentina"-

dieron inicio los juicios por delitos de lesa

humanidad en los Tribunales Federales de

Rosario.

Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel

Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, parte

del aparato represivo del Estado que sembró de

pólvora y picana el sur santafesino, fueron

sentados por primera vez en el banquillo de los

acusados, y sentenciados a cadena perpetua, en

cárcel común y efectiva. Los juicios se

multiplicaron. Las condenas, también.

Darwinia Gallicchio, María Irma Molina, María

Rosa White, Nelma Jalil, Elena Belmont, entre

otras muchas Madres, no llegaron a verlo.

Mucho de esa geografía de dignidades recuperadas

les pertenece.

**//**

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

- Aguirre, Osvaldo. "Los pasos de la memoria".

Rosario, Instituto Movilizador de Fondos

Cooperativos, 1996.

- Basualdo, Eduardo / Lozano, Claudio / Fuks,

Miguel Angel "El conflicto de Villa

Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los

trabajadores. El caso Acíndar". Buenos Aires,

Asociación Trabajadores del Estado / Instituto

de Estudios sobre Estado y Participación, 1991.

- Blaustein, Eduardo, y Zubieta, Martín.

"Decíamos ayer". Buenos Aires, Colihue, 1998.

- Cadús, Jorge y Palacios, Ariel. "Combatiendo

al capital. Rucci, sindicatos y Triple A en el

sur santafesino". Rosario, Editorial Municipal

de Rosario, 2006.

- Cadús, Jorge y Toscanini, Facundo: "Un tiempo

ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur

de Santa Fe". Rosario, Editorial Municipal de

Rosario, 2009.

- Del Frade, Carlos. "Desaparecidos

Desocupados". Rosario, Fantasía Industrial II,

1996.

- Del Frade, Carlos. "El Litoral, 30 años

después. Sangre, dinero y dignidad". Rosario,

del Autor, 2006.

- Novaro, Marcos / Palermo, Vicente. "La

dictadura militar. 1976/1983". Buenos Aires,

Paidós, 2003.

- Organización de los Estados Americanos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Informe sobre la situación de los derechos

humanos en Argentina". Original en Español.

Secretaría general OEA, Washington, Abril 1980.

**//**

Imagen: Carina Barbuscia / Fotos: Alapalabra |