|

Por Grupo Editor / 5 de Octubre de 2012

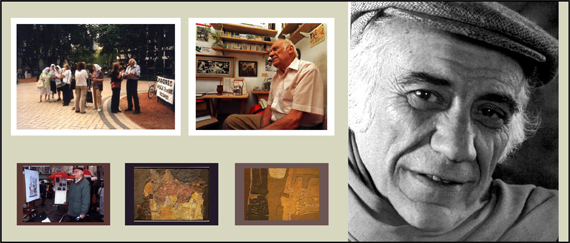

EL RECUERDO DE RUBÉN NARANJO

EXILIOS, RESISTENCIAS Y DEMOCRACIA

El 3 de octubre de 2005 moría el artista y

profesor Rubén Naranjo, incansable compañero de

las Madres de Plaza 25 de Mayo. Había nacido el

27 de noviembre de 1929 en Buenos Aires, pero

fue rosarino por elección y afecto. En esta

ciudad portuaria y obrera, Rubén motorizó

infinidad de proyectos ligados al arte (Tucumán

Arde, por ejemplo), a la educación popular (allí

la Biblioteca Vigil, hoy recuperada) y la

militancia política y social, como el Foro

Memoria y Sociedad. Lo recordamos publicando

parte de una charla inédita con su amiga Miriam

Fridman Wenger, psicoanalista del Ministerio de

Educación de Suiza, país al que llegó en 1976,

en un exilio obligado. El encuentro -que brinda

claves para entender la Argentina de los 70 y de

los 90- fue el jueves 24 de julio de 1997, al

cabo de la marcha de las Madres, en las mesas de

un bar entrañable anclado en San Lorenzo esquina

Laprida.

Rubén Naranjo: Miriam, éste es un reencuentro

con un marco realmente impensado hace 20 y pico

de años, cuando compartimos experiencias de otro

tipo, en distintas circunstancias. Llegás a

Rosario después de un exilio de muchos años. Te

fuiste en el 76, por razones obvias, no es

necesario decir qué significa ese año, pero lo

cierto es que estás acá.

Miriam Fridman Wenger: Entre los argentinos que

estamos en Europa, nos preguntamos siempre en

qué año te fuiste, y cuando decimos 76, es una

carta de presentación. Todos sabemos quiénes

estaban en el 76.

RN: El anecdotario al respecto es infinito. Esa

fecha ha sido en más de una oportunidad una

credencial para mucha gente. Esa fecha abría

puertas; y las sigue abriendo, aún ahora, a

tantos años de distancia. Contame cómo fue aquel

comienzo del exilio, cuando llegaste y te

instalaste. Sos psicóloga, trabajaste allá, y

más allá de tu consultorio trabajaste en el

campo social.

MW: Yo vivo en Ginebra. Estaba muy afuera de las

corrientes de exiliados y emigrantes, como uno

pueda llamarlos. Yo estaba sola en Ginebra,

donde éramos muy pocos, y teníamos a la vez

cierto "privilegio de la rareza". Y a la vez, la

responsabilidad de estar en el lugar en donde

reside la Organización de las Naciones Unidas.

Eso nos llevó en cierto modo a pelear a la

Asamblea de Derechos Humanos, a trabajar para

entregar listas, para buscar gente. Nos llegaba

mucha información, y los pocos que estábamos

allí, en Ginebra, nos sentimos muchas veces

desbordados por esta responsabilidad. Sentíamos

que no estábamos preparados, que no teníamos los

medios para asumir esa responsabilidad. En ese

momento, para mi era muy importante trabajar

rápidamente en mi profesión. No porque haya sido

muy importante desde el punto de vista

individual, sino porque creo que lo que pasó en

el 76, la tragedia de esta ciudad, de este país

en el 76, estuvo determinada no solamente por

los muertos, por los desaparecidos, sino también

por la liquidación de la identidad individual de

cada uno. Yo tenía la impresión de que era

necesario volver a ocupar un lugar -social,

política y culturalmente- para poder resistir.

Porque de otra manera, el exilio era una muerte

civil para todos nosotros. Entonces era

importante re-aprender a leer otros diarios,

pero seguir leyendo los diarios; re-aprender a

interpretar otros signos políticos pero

continuar siendo capaces de leer signos

políticos. Estaba convencida que era la única

manera de poder -cuando volviéramos al país-

reinsertarnos. Los que perdemos el hábito de la

lectura social, lo perdemos definitivamente. Y

eso la experiencia nos lo confirmó más tarde.

RN: Este punto que planteás es fundamental desde

el punto de vista de un militante, de alguien

que ha elegido en la vida asumir compromisos

hacia los demás. Hubo una numerosa partida de

Argentina, gente que se tuvo que ir por razones

indirectas, por temores apresurados, muchas

cosas. Mucha gente que estuvo en Europa no

militó en nada, no todo el exilio argentino se

nutrió de una fuerza militante en Europa,

tampoco fue la chilena o uruguaya, pero hubo

grupos que sí militaron, que trabajaron, que

tendieron puentes para sacar gente de los países

que eran sojuzgados por los militares. Este es

un hecho de la realidad. Y Ginebra tiene la

posibilidad de ser el ombligo del mundo. Pero

hay que activarlo, hay que poner la cabeza para

eso. Muchos exiliados que se fueron y trabajaron

tienen sus familias en Argentina, eran visibles

en Europa, y mucha gente prefirió el silencio en

Europa ante la posibilidad de tener una

respuesta negativa en Argentina. Esto también es

una realidad. ¿Cómo hizo la gente que pudo

superar esta instancia? Decir: bueno, tengo mis

padres, mis hijos, tengo a mis hermanos en

Argentina pero no obstante, hago cosas visibles.

MW: Hay dos aspectos. Uno es que es cierto que

muchos de nosotros teníamos familia acá, pero

ahora vemos los riesgos. Cuando estábamos ahí lo

medíamos hora a hora, situación a situación,

momento a momento. Vos hablás de sacar gente, de

movilizar gente, -y personalmente participé de

algunos episodios- pero estando en Ginebra, y

sabiendo que la situación en Suiza estaba muy

bloqueada, nuestra prioridad no era solamente

sacar gente. Había otros grupos que lo hacían.

Nuestra prioridad era el testimonio frente a las

organizaciones internacionales. Nosotros

teníamos dos trabajos: por un lado, recibir a

los argentinos que venían a testimoniar; por el

otro, mantener las puertas de las organizaciones

no gubernamentales abiertas. Ése era un trabajo

de superestructura. Un trabajo difícil, y

frustrante, porque raras veces un argentino nos

decía "muchas gracias, ustedes me sacaron". Y

había todo un trabajo de disputa, te diría que

metro a metro, con las Embajadas, con las

misiones diplomáticas. Y hay que señalar que la

política exterior de la dictadura desde el 76 y

hasta el 83 era simplemente maquiavélica. Han

hecho cosas que a nadie se le ocurriría hacer. Y

te doy un ejemplo: un profesor de derecho

holandés, que peleó denodadamente por la

situación de los desaparecidos y de los derechos

humanos en Argentina, en esa época fue Director

de la División de DDHH, hablamos de un hombre de

talla internacional, una de las figuras más

relevantes en el campo de los derechos humanos

en Europa: Theo Van Vobem. Bueno: la misión

argentina consiguió echarlo de las Naciones

Unidas. Consiguió desplazarlo. Su historia es

una de las historias más heroicas y dramáticas

que nos todo vivir en Ginebra. Para nosotros

fue, realmente, la conciencia del terrorismo de

estado.

RN: ¿Tanta fuerza tenía la misión argentina para

desplazar a este hombre?

MW: La política exterior del gobierno militar

estaba muy bien estructurada. Y también hay que

decir que, manifiestamente, los militares

argentinos no estuvieron ni aislados ni solos:

recibieron el apoyo de otros gobiernos, y de

gobiernos de países poderosos. Y llegaban muy

lejos. Tenían juristas extremadamente

competentes, juristas internacionales, de gran

valor; lamentablemente al servicio de una causa

que no era noble. Ese era, para nosotros, el

interés de estar en Ginebra.

RN: Te pregunto, Miriam, porque estos elementos

son originales, este tipo de misión yo las

desconocía totalmente, tengo años de trabajo en

este campo pero no sabía que la misión argentina

había gozado de tanto prestigio como para

desplazar a un hombre de esta dimensión

–prestigio, fuerza o poder- estos juristas ¿eran

europeos, argentinos, de dónde?

MW: Yo no conozco la base de apoyo, pero los

personajes que vi trabajar en Ginebra pertenecen

al cuerpo diplomático argentino. Y la técnica

era un trabajo de procedimientos, una guerra de

procedimientos. Por ejemplo, decían: "en este

orden del día se olvidaron la coma, entonces

nosotros no podemos aceptar que ustedes permitan

hablar a tal señor". Así era esta guerra de

procedimientos permanentes con la que confrontó

mucha diplomacia europea en el intento de

defender la situación de los derechos humanos en

la Argentina. Yo pienso en la diplomacia

austríaca en cierto momento, por ejemplo. Era

una guerra de procedimientos permanente,

constante, que hizo que Argentina no fuera

condenada por la Comisión de DDHH en 1977, ni en

1978, a pesar de un informe sobre la situación

de los desaparecidos que abarcaba 1.000 páginas.

RN: ¿Y qué sensaciones tuviste a la hora de

volver al país?

MW: Cuando yo te encontré, Rubén, hacía casi

treinta años que no nos veíamos. Y lo primero

que te dije es "yo tengo miedo por ustedes".

Desde afuera, uno tiene la impresión que

cambiaron muy pocas cosas, que la estructura que

permitió que pasara lo que pasó en al país, está

entera. Vos sabés que el sociólogo e historiador

francés Gerard Noiriel escribió hace poco un

análisis de los últimos 20 años de la democracia

francesa. Y analizó cómo la palabra democracia

fue cambiando de contenido. Lo que era un

conjunto homogéneo -y sobre todo coherente- de

libertades individuales fue recortando espacios,

y en ese recorte cada uno perdió un pedacito. Si

uno mira cómo las democracias latinoamericanas

se reconstruyen en esta mitad de la década del

90, tiene la impresión que es apenas una carcaza,

en la quedan sólo pedazos de un proyecto que ha

sido. Gobiernos constitucionales, sí; garantías

democráticas, a veces; independencia de poderes,

un poco menos. Y eso es un proceso que liga a

todos los países latinoamericanos.

**//**

Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de

Fundación Rubén Naranjo /

www.rubennaranjo.com.ar

|